На основе конкретных фактов покажи как переплетались. Основные типы переплетений текстильных полотен.

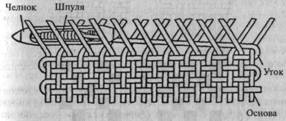

Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем нитей основы и утка называют ткацким переплетением, или переплетением ткани. Нити основы расположены вдоль ткани, нити утка поперек. Нити основы и утка огибают одна другую или перекрывают сразу несколько нитей другой системы, располагаясь то с лицевой, то с изнаночной стороны ткани. Различная последовательность переплетения основных и уточных нитей создаст на поверхности ткани разнообразные рисунки. Так переплетения формируют внешний вид тканей. Переплетения влияют и на свойства тканей. Чем чаще переплетаются нити, переходя с лицевой стороны ткани па изнаночную и обратно, тем сильнее они связаны между собой, тем жестче структура ткани и больше ее прочность. Нити с частыми изгибами придают поверхности ткани матовость; нити с длинными перекрытиями делают ее гладкой, блестящей, скользкой. Ткани с длинными перекрытиями устойчивее к истиранию, но легче осыпаются по срезам.

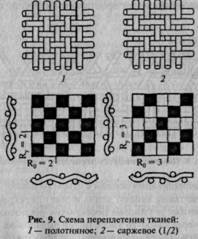

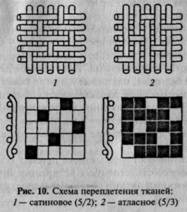

Графическое изображение переплетения ткани называют схемой переплетения. Зарисовку ткацких переплетений выполняют на клетчатой бумаге. Условно принято считать каждый вертикальный ряд клеток основной нитью, а каждый горизонтальный - уточной нитью. Каждая клетка представляет собой пересечение основных и уточных нитей и называется перекрытием. Если на лицевую сторону ткани выходит основная нить, перекрытие называется основным и при зарисовке заштриховывается. Если на лицевую сторону ткани выходит уточная нить, перекрытие называется уточным и при зарисовке его оставляют незаштрихованным.

Перекрытия чередуются в определенной последовательности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности ткани один и тот же повторяющийся рисунок, который называетсяраппортом

и обозначается буквой R. Различают раппорт по основе Ro, и раппорт по утку Rу. Раппорт по основе равен числу нитей основы, составляющих рисунок переплетения. Раппорт по утку соответственно равен числу нитей утка в рисунке переплетения. На схеме переплетения раппорт обычно обозначают в нижнем ювом углу линиями, выходящими за пределы схемы и выделяю- щими при своем пересечении прямоугольник или квадрат рисунка переплетения, который повторяется по всей длине и ширине ткани.

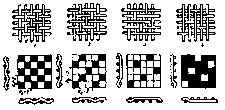

Различают четыре класса ткацких переплетений (рис. 11

):

- простые, или главные;

- мелкоузорчатые;

- сложные;

- крупноузорчатые.

Особенности простых переплетений состоят в следующем:

- раппорт по основе всегда равен раппорту по утку;

- в пределах раппорта каждая основная нить переплетается с уточной только один раз.

К простым переплетениям относят полотняное, саржевое, са ти- повое (атласное).

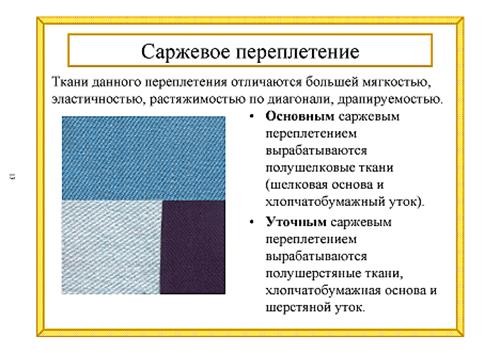

Раппорт саржевого переплетения обозначается дробью: числитель показывает число основных перекрытий в пределах раппорта, а знаменатель - число уточных перекрытий. Раппорт саржи равен сумме цифр числителя и знаменателя. Если на лицевой поверхности ткани саржевого переплетения преобладают основные нити, саржа называется основной (рис. 13

), например саржа 2/1, 3/1, 4/1 и др. Если на лицевой поверхности ткани преобладают уточные нити саржа называется уточной, например саржа 1/2, 1/3, 1/4.

Саржевым переплетением вырабатывается разнообразный ассортимент тканей. Основное саржевое переплетение обычно применяется для производства полушелковых подкладочных тканей, в которых на лицевую сторону выводятся основные шелковые нити. Уточным саржевым переплетением вырабатываются полушерстяные ткани на хлопчатобумажной основе. Рубчик в тканях саржевых переплетений на лицевой поверхности обычно идет слева направо, но в некоторых тканях может иметь противоположное направление (обратное саржевое переплетение). Угол наклона рубчика зависит от раппорта переплетения, толщины нитей, плотности основы и утка. В равноплотных саржевых тканях, имеющих основу и уток одинаковой толщины, рубчик обычно идет под углом 45°.

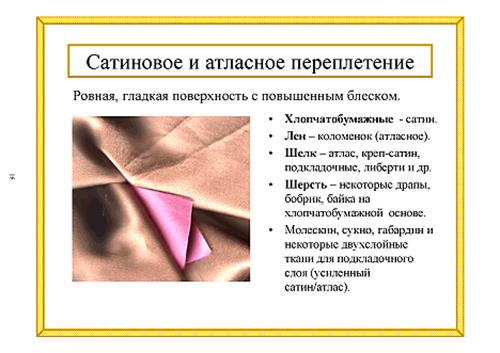

- Особенности сатинового (атласного) переплетения :

- при каждой следующей прокладке уточной нити ткацкий рисунок сдвигается не менее, чем на две нити (а не на одну, как в полотняном или саржевом переплетении).

- Минимальное число нитей в раппорте (Ro=Ry= 5).

Сатиновые и атласные переплетения позволяют придать тканям гладкую, блестящую лицевую поверхность.

Лицевой застил в тканях сатиновых переплетений образуется и уточных нитей, в тканях атласных переплетений - из основных ни тей. Например, в пятиниточном сатиновом переплетении каждая уточная нить перекрывает четыре нити из пяти основных. При каждои последующей прокладке уточной нити производится сдвиг перекрытий па две (рис. 15

) или на три нити. Атласное переплетение - негатив сатинового: каждая основная нить перекрывает четыре нити из пяти уточных. Наибольшее распространение имеют сатин и атлас с раппортами 5, 8, 10. В восьминиточных сатинах и атласах сдвиг равен трем или пяти нитям, в десятиниточных - трем или семи нитям.

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают такие ткани, как сатин, атлас, ластик, корсетные и др.

Удлиненные перекрытия придают этим тканям устойчивость к трению, но слабое закрепление длинных перекрытий в структуре ткани увеличивает их осыпаемость.

Мелкоузорчатые переплетения подразделяются на производные и комбинированные. Это наиболее многочисленный класс ткацких переплетений. Такие переплетения создают на тканях несложные рисунки в виде рубчиков, полос, «елочек», квадратиков, ромбов и т.д. Размеры рисунков обычно не превышают 1 см и зависят от раппорта по основе (до 24 нитей) и толщины нитей основы и утка. В отличие от простых переплетений в мелкоузорчатых раппорты по основе и по утку могут быть различными.

К производным саржевого переплетения относятся усиленная, ломаная, обратная и сложная саржа.

К сложным переплетениям относятся двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, петельные и перевивочные. Такие ткани вырабатывают из нескольких (трех и более) систем основных и уточных нитей. Дополнительные системы нитей при выработке этих тканей вводятся для увеличения толщины, плотности, улучшения теплозащитных свойств.

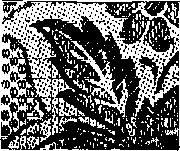

Крупноузорчатые переплетения имеют большой раппорт и могут быть выработаны только на жаккардовых станках. Рисунки крупноузорчатых переплетении чрезвычайно разнообразны по размерам, форме, колориту, тематике, сюжетам: геометрические и растительные орнаменты, цветочные узоры, сложносюжетные композиции в панно, картинах, гобеленах, коврах и т.д. Крупноузорчатые переплетения делятся на простые и сложные.

- Простые крупноузорчатые переплетения образуются из двух систем нитей и применяются для выработки скатертей, салфеток, льняных и полульняных полотенец и разнообразного ассортимента тканей: хлопчатобумажных дамаст, сатин-жаккард; шелковых дамассе, альпак, тавар, дудун, штоф, парча; шерстяных платьевых и некоторых пальтовых тканей; льняных портьерных, декоративных, нарядных бельевых и г. д.

- Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех и более систем нитей и могут иметь разнообразные по фактуре узоры: ворсовые, петельные, рельефные, плоские многоцветные и др. Сложными крупноузорчатыми переплетениями вырабатываются ковры, гобелены, пикейные покрывала, мебельно-декоративные ткани, разнообразный ассортимент тканей для одежды.

Ткацкие переплетения

- различные способы взаимных переплетений нитей основы и утка́, использующиеся в ткацком производстве при изготовлении тканей на ткацких станках. Вид переплетения - одна из важнейших характеристик строения ткани, определяющая её внешний вид, физические, механические, технологические и другие свойства. Общепринято выделяют 4 класса переплетений: главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые

.

К главным переплетениям

относятся: полотняное, саржевое, атласное и сатиновое

переплетения.

|

|

|

|

| А) | Б) | ||

|

|

|

|

| В) | Г) | ||

Полотняное переплетение

– самый простой вид переплетения. В нем каждая нить основы переплетается с уточной через одну (см.рис.А).

Саржевое переплетение

– вид переплетения, при котором на ткани четко прослеживаются характерные косые полоски, образующие рубчик. При обозначении саржевого переплетения используется дробь вида m/n, где m – количество нитей основы перекрываемое n нитями утка. На рис. Б представлено саржевое переплетение 3/1.

Сатиновое переплетение

– вид переплетения, при котором 1 нить утка перекрывает 4 или более нетей основы. На рис. В представлено сатиновое переплетение 4/1.

Атласное переплетение

– вид переплетения, при котором 1 нить основы перекрывает 4 и более нетей утка.

К мелкоузорчатым переплетениям

относят производные от главных переплетений (полотняного, саржевого, атласного и сатинового) и комбинированные.

К производным

от полотняных переплетений относятся репс

и рогожка

, к производным от саржевого – усиленная, ломанная, сложная, зигзагообразная и теневая саржа

, к производным от атласного (сатинового) – усиленные и теневые атласы(сатины)

.

Комбинированные переплетения

образуется сочетанием главным и производных переплетений. Наиболее распространенным среди комбинированных является вафельное переплетение.

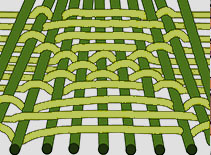

Вафельное переплетение

– это переплетение, образуемое на основе ромбовидного переплетения, полученного на базе саржевого. Структура такого переплетения представлена на рис.Г. В результате вафельного переплетения на ткани получаются характерные прямоугольные ячейки, что делает ткань похожей на кондитерские вафли, откуда и пошло название данного вида переплетения.

К сложным переплетениям

относится большое число различных типов переплетения, наибольшее распространение из которых получили двойные, двухлицевые, двухслойные, ворсовые и перевивочные.

Крупноузорчатые переплетения

вырабатывают на ткацких станках с жаккардовой машиной. Они образуют на ткани крупные узоры разнообразных форм. Эти переплетения бывают простые, когда образуются из двух систем нитей сочетанием простых и мелкоузорчатых переплетений, и сложные, когда образуются из трех и более систем нитей. Такие переплетения используют при выработке мебельно-декоративных тканей, гобеленов и др.

Виды тканей, используемых при производстве домашнего текстиля

Бязь

– это плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, изготавливаемая из пряжи №34 по основе и утку. Бязь традиционно используется для пошива постельного белья. Постельное белье из бязи отличается высокими качественными характеристиками, выдерживает большое количество стирок и долго радует глаз его обладателя. Также бязь используется при производстве гладильных досок, мебельном производстве, пошиве одежды и др.

Поплин

– торговое название хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, изготавливаемой из пряжи №50 по основе и утку. Поплин более тонкая, гладкая и приятная на ощупь и внешний вид ткань по сравнению с бязью. При этом поплин обладает высокой прочностью и долго сохраняет красивый внешний вид. Поплин в сегодняшние дни широко используется при производстве постельного белья, пошиве одежды и т.п

Сатин

– хлопчатобумажная ткань сатинового переплетения, изготавливаемая из пряжи №65 по основе и утку. Сатин отличается особой гладкостью и блеском, поэтому его иногда называют «хлопковым шелком». Сатин широкого используется для пошива постельного белья. Постельное белье из сатина относится к категории элитного.

Поликоттон

– смесовая ткань из хлопчатобумажных и синтетических нитей. Содержание хлопка в поликоттоне как правило колеблется в пределах от 15 до 65 %. Поликоттон используется при пошиве постельного белья, одеял, подушек и т.п. Качество поликоттона зависит от соотношения хлопчатобумажных и синтетических нитей. При небольшой доли синтетических нитей поликоттон обладает достаточно высокими качественными характеристиками.

Полиэстер

– это особый вид синтетической ткани, произведенной из полиэфирных волокон. В сегодняшние дни полиэстер широко используется в швейном производстве, в том числе при производстве постельного белья. Полиэстер – ткань близка по мягкости к хлопку, при этом он обладает высокой стойкостью к смятию, быстро сохнет после стирки. Основным преимуществом постельного белья из полиэстера является его стоимость. При этом существует ряд недостатков, среди которых низкие антистатические свойства, и низкая устойчивость к линьке.

Рогожка

– хлопчатобумажная ткань, выполненная переплетением рогожка, которое представляет собой производное от полотняного переплетения, при котором две нити основы перекрывают две нити утка. Из особенности переплетения данную ткань часто называют двуниткой. Рогожка используется для пошива столовых наборов, салфеток, полотенец, сувенирной продукции т.п.

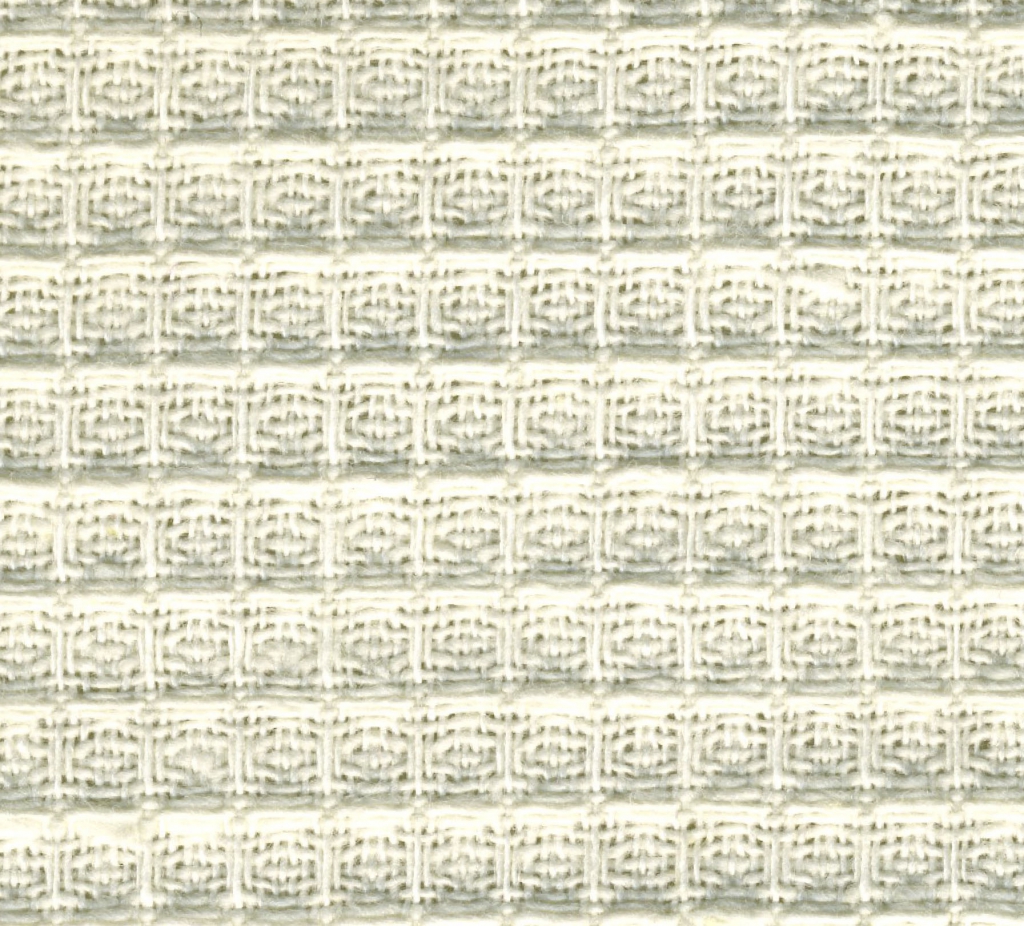

Вафельное полотно

– хлопчатобумажная ткань вафельного переплетения, изготавливаемая из пряжи №34 по основе и №20 по утку. Вафельное полотно – это мягкая на ощупь ткань, обладающая высокими гигроскопическими свойствами, что обуславливает ее широкое применение при пошиве кухонных полотенец. Вафельное полотно применяют для пошива изделий, предназначенных для сферы HoReCa, учреждений образования и здравоохранения, также данная ткань используется в качестве обтирочного материала в промышленности.

Ткань — это текстильное изделие, изготовленное взаимным переплетением продольных (основы) и поперечных (утка) нитей в процессе ткачества. Сначала подготавливают нити основы и утка. Ткань вырабатывается на ткацком станке.

Потребительские свойства тканей зависят не только от сырьевого состава, но и от переплетения.

Переплетение — это порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка.

Графическое изображение простых переплетений

Переплетение уточных нитей с основными

Места перекрещивания основы с утком называют перекрытием. На свойства ткани влияют длина и сдвиг перекрытия. В каждом ряду основные и уточные перекрытия расположены таким образом, что через какое-то число нитей порядок их расположения повторяется. Такой повторяющийся рисунок переплетения называется раппортом переплетения.

Переплетения подразделяют на четыре класса: простые (главные), мелкоузорчатые, крупноузорчатые (жаккардовые) и сложные.

Простые (главные) — это переплетения полотняное, саржевое, атласное (сатиновое). Полотняное переплетение — самое простое и распространенное, при котором лицевая сторона и изнанка ткани получаются одинаковыми. Полотняным переплетением вырабатывают бельевые, платьевые и другие ткани.

Саржевое переплетение характеризуется наличием на ткани диагоналевых полос, идущих снизу вверх направо. Ткань саржевого переплетения более плотная и растяжимая. Применяют такое переплетение при выработке платьевых, костюмных и подкладочных тканей.

Атласное (сатиновое) переплетение придает тканям гладкую блестящую поверхность, стойкую к истиранию. Лицевой застил может быть образован нитями основы (атласное) или утка (сатиновое переплетение).

Мелкоузорчатые переплетения — самые разнообразные и построены путем видоизменения простых переплетений (репсы, рогожки, ломаная саржа, диагоналевое и др.) или комбинации элементов простых или видоизмененных.

Крупноузорчатые переплетения (жаккардовые) характеризуются большими раппортами и многообразием ткацких рисунков, влияют в основном на эстетические свойства тканей. Такими переплетениями вырабатывают мебельно-декоративные, платьевые ткани и др.

Сложные переплетения характеризуются наличием трех или четырех систем нитей, например, двух систем нитей основы и одной или двух — утка (в первом случае — это ткани полутора, но втором — двухслойного переплетения). Так вырабатывают драпы, ворсовые ткани.

Ткань получают на ткацких станках в результате переплетения продольных нитей основы и поперечных нитей утка. Ткацкие переплетения, определяющие порядок взаимного расположения нитей основы и утка, подразделяются на че-тыре класса: простые, сложные, мелкоузорчатые и крупно-узорчатые (жаккардовые).

Простые переплетения отличаются гладкой поверхностью без узоров.

Полотняное

переплетение имеет одинаковый рисунок на лицевой и изнаночной стороне.

Главные ткацкие переплетения:

1 — полотняное; 2 — саржевое; 3 — сатиновое; 4 — атласное

Ткани отличаются повышенной плотностью, жесткостью и прочностью.

Саржевое переплетение имеет на лицевой поверхности рельефные рубчики, направленные снизу слева вверх на-право под углом, величина которого зависит от соотношения количества нитей по основе и утку. Ткани саржевого переплетения по прочности уступают тканям полотняно-го переплетения, но превосходят их по мягкости.

Атласные переплетения получают путем перекрытия одной нитью основы четырех нитей утка (атласное) и наоборот (сатиновое). В атласном переплетении на лицевой поверхности преобладают нити основы, а в сатиновом — нити утка. Ткани имеют гладкую блестящую поверхность и высокую стойкость к истиранию.

Мелкоузорчатые переплетения отличаются наличием мелкого рельефного рисунка на лицевой поверхности ткани (рис.).

Мелкоузорчатые ткацкие переплетения: 1 — рогожка; 2 — ломаная саржа

Подразделяются на производные от простых переплетений (репс, рогожка, ломаная саржа, диагоналевое и др.) и комбинированные, получаемые сочетанием простых переплетений (креповые, вафельные и т. д.).

Репс и рогожка являются производными от полотняного переплетения. В репсе переплетаются две нити основы и одна нить утка или наоборот. Рогожка получается в результате переплетения одинакового количества (две и более) нитей основы и утка. Производные от саржи получают путем изменения длины перекрытий (сложная саржа), направления саржевых полосок (ломаная и обратная саржа), сдвига перекрытий — диагоналевое переплетение, отличающееся тем, что угол наклона диагоналевых полос к линии утка больше, чем в сарже.

Креповые переплетения создают зернистую, шероховатую поверхность ткани. Вафельные переплетения в виде рельефных квадратов и других фигур повышают мягкость, рыхлость и водопоглощение ткани. Применяют для выработки столовых полотенец. Просвечивающиеся имеют просветы различных размеров, что повышает их проницаемость и позволяет использовать для получения летних тканей.

Сложные переплетения получают из трех и более систем нитей: две нити основы и две нити утка, две нити основы и три нити утка и наоборот. Наиболее распространенными являются полутора- и двухслойные ворсовые и ажурные переплетения.

Полутораслойные получают из трех систем нитей: одна нить основы и две нити утка и наоборот, двухслойные — из четырех, иногда из пяти, систем нитей. Ткани отличаются повышенной толщиной, плотностью и теплозащитностью. Ткацкий рисунок на лицевой и изнаночной стороне может быть одинаковым и различным. Применяют для получения драпов и других тканей для пошива зимней и демисезонной одежды.

Ворсовые переплетения состоят из трех систем нитей и применяют для получения на поверхности ткани ворсового разрезного или петельного покрова. С разрезным ворсом вы-рабатывают бархат, плюш, искусственный мех и вельвет, отличающиеся высокими показателями износоустойчивости и эстетических свойств. С петельным ворсом получают мах-ровые ткани и изделия из них: полотенца, халаты, простыни и т. п., хорошо впитывающие влагу.

Ажурные переплетения отличаются большим количе-ством сквозных пор и применяются для изготовления легкой одежды.

Создают на базе простых, сложных и мелкоузорчатых переплетений.

Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения

Атласное переплетение — характеризуется разницей в длине перекрытия основы и утка, лицевой застил образован нитями основы (до четырех и более). Лицевая сторона тканей приобретает гладкость и повышенный блеск.

Ворсовое переплетение — применяется для выработки тканей с разрезным или петельным ворсом, для чего в структуру вводится третья нить — ворсовая основа или уток. Вырабатывают бархат, вельвет, плюш.

Двухслойные переплетения — состоят из четырех, (иногда пяти) систем, в которых две основы располагаются одна над другой, переплетаются утком и связываются между собой одним из утков. Они могут быть одно лицевые (с одинаковыми лицом и изнанкой) и двухлицевые (различным лицом и изнанкой).

Диагоналевое переплетение — образует на поверхности ткани выпуклые рельефные полосы, расположенные наклонно к нитям основы. Угол наклона этих полос обычно меньше или больше (в зависимости от плотности нитей по основе и утку) угла наклона саржевых полос в тканях саржевого переплетения. Применяют для выработки толстых, тяжелых тканей.

Длина перекрытия — характеризует величину одновременного перекрытия нитей, обозначается количеством перекрываемых нитей.

Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения — выполняются на ткацких станках с прибором Жаккарда, дающим возможность перекрытия нитей основы с утком в любом сочетании, вследствие чего обеспечивается возможность получения крупных ткацких узоров (геометрических узоров, цветочных орнаментов и др.).

Ломаная саржа — производное саржевого переплетения, строится на базе простой, усиленной или сложной саржи с изменением направления диагоналей через произвольное число нитей. Ткани с переплетением ломаной саржи имеют на поверхности рисунок в виде “елочки”.

Мелкоузорчатые переплетения — представляют собой производные от главных (полотняное, саржевое, атласное) или их комбинации, в результате создают на ткани мелкий ткацкий рисунок: рубчики, клетку и др.

Многослойные переплетения — состоят из более четырех систем. Применяются для выработки технических тканей.

Перевивочное переплетение — получают из двух основ — коренной и перевивочной. В процессе ткачества нити перевивочной основы при помощи специального приспособления пересекают соседние нити коренной основы и обвивают друг друга.

Переплетение — порядок взаимного расположения нитей в тканях, трикотаже, гардинно-тюлевых изделиях, определяющий их структуру, внешний вид и свойства.

Петельное (махровое) переплетение — характеризуется наличием на поверхности ткани петель (иногда их разрезают). Таким переплетением вырабатывают ткани для халатов, полотенец.

Пикейное переплетение — разновидность двухслойных переплетений, на лицевой поверхности которого образуется ткацкий рисунок в виде продольных и поперечных рубчиков, выпуклых клеток, ромбиков и т. д. Используют для выработки сорочек, детской одежды, воротников.

Полотняное переплетение — переплетение, при котором нити основы и утка поочередно покрывают друг друга по типу шахматной доски, что обеспечивает наиболее жесткую по структуре связь текстильных нитей основы и утка и увеличение прочности на разрыв.

Полутораслойные переплетения — состоят из трех систем нитей, в которой две нити основы переплетаются с нитью утка или одна основа — с двумя утками.

Раппорт переплетения — законченная часть рисунка переплетения ткани, при повторении которой получается непрерывный рисунок.

Репсовое переплетение — получается при удлинении перекрытий полотняного переплетения в направлении основы или утка. При удлинении перекрытий в направлении основы получают основный (поперечный) репс. При этом нити основы изгибаются, а нити утка почти прямолинейны, в результате на поверхности ткани образуются поперечные рубчики. При удлинении перекрытий в направлении утка получают уточный (продольный) репс, т. е. на поверхности ткани получаются продольные рубчики. Лицевая и изнаночная стороны тканей репсового переплетения одинаковы.

Рисунок переплетения — графическое изображение переплетения нитей в ткани, которое выполняется на клетчатой бумаге в прямоугольной системе координат. Основные перекрытия на рисунке обозначают закрашенными клетками, уточные — незакрашенными.

Рогожка или шашечное переплетение — характеризуется тем, что вместо одной нити основы располагаются две или три рядом лежащие нити, выступающие в переплетении за одну нить. Поверхность ткани оказывается покрытой более или менее крупными квадратиками, величина которых определяется числом нитей, образующих рисунок.

Саржевое переплетение — характеризуется тем, что основные и уточные переплетения располагаются со сдвигом в одну сторону на одну нить. В результате на ткани образуются косые (саржевые) полосы, идущие под некоторым углом снизу вверх. Направление сдвига перекрытий может быть слева направо и справа налево.

Сатиновое переплетение — в отличие от атласного имеет на лицевой стороне ткани застил из нитей утка.

Сдвиг переплетения — характеризует величину смещения (сдвига) каждого последующего перекрытия по отношению к перекрытию предшествующей нити. Обозначают цифрами (1, 2, З и т. д.), которые показывают, на сколько нитей смещается последующее перекрытие относительно предыдущего.

Сложная саржа — характеризуется комбинацией переплетений простой и усиленной саржи. В рисунке ее переплетения имеются рубчики разной ширины.

Сложные переплетения — характеризуются тем, что в образовании ткани участвуют две или более нитей основ или утка, т. е. вводятся лицевые, подкладочные, ворсовые нити и т. д. К сложным переплетениям относятся полутора- и двухслойные, многослойные, ворсовые, и перевивочные. Ткани таких переплетений имеют большую толщину, значительную поверхностную плотность.

Ткацкий рисунок — рисунок, который получается на поверхности ткани в результате переплетения нитей на ткацком станке.

Усиленная саржа — характеризуется увеличением длины перекрытий, числа нитей в раппорте (отсутствуют одиночные), саржевые полосы шире, рисунок переплетения четче.